Следите за нашим Telegram каналом, чтобы не пропустить самое актуальное.

Станция, брошенная на выживание - Павлодарская СХОС

Об актуальных проблемах отечественной агронауки в беседе с Байжаном Уалхановым, к.т.н, профессором, председателем правления ТОО «Павлодарская сельскохозяйственная опытная станция».

«Гастролеры от сохи»

- Байжан Нурбаевич, все сегодня стремятся, чтобы аграрная наука вышла на самоокупаемость, но ментальность аграриев не позволяет это сделать. Как добиться поставленной цели?

- Я бы уточнил, что ментальность мелких аграриев, или как я их еще называю - «гастролеров от сохи» выражается в том, что для них агробизнес не является главным профилем и они заходят на несколько сезонов, чтобы «поднять деньги». Крупные формирования в своем большинстве начинают понимать, что наука нужна, и научный подход тоже важен. Вопрос только в большем доверии к кому: отечественной или импортной науке?

Крупные и финансово устойчивые хозяйства предпочитают привлекать зарубежные достижения и ученых, и специалистов. Не могу их упрекнуть, хозяин - барин, так сказать… Но, на мой взгляд, при этом они переплачивают. Главный фактор, который они не учитывают при привлечении зарубежной науки - это вероятность «исчезновения» зарубежника в случае провала агропроекта.

В то же время, нисколько не оправдывая отечественную агронауку, хочу отметить, что у нас она представляет пережиток советской агронауки, ориентированный на долгосрочный результат и качество. А фермерам в эпоху «капитализма» нужны быстрые победы, быстрая маржа и оборот. Именно это дают подходы зарубежной науки. Элементарно, чтобы создать новый сорт зерновых, нашим требуется минимум 5 лет, а иногда в зависимости от культуры, чтобы пройти все этапы селекции и регистрации - 10. В свою очередь за рубежом это достигается за пару-тройку лет, путем легкого апгрейда старого сорта и мощного маркетинга.

И с этим ничего не поделаешь - мы «докатываем» старые кадры… Молодые в отечественной агронауке, благодаря усилиям профильных ведомств и политике государства, у нас сегодня просто отсутствуют.

- Среди ключевых проблем развития АПК РК эксперты отмечают - слабое внедрение результатов научных исследований в производство (РНТД), в чем, по Вашему мнению, кроется причина и каким Вы видите ее решение?

- Этот вопрос напрямую связан с первым. Я не могу сказать, что в АПК нет внедрения РНТД. Внедрение есть, но речь не о внедрении РНТД отечественной науки, а о зарубежной.

Касательно наших результатов научно-технической деятельности - все дело в упаковке. Наши НИИ и СХОС не умеют продавать свои достижения. Это связано с тем, что мы - государственные и квазигосударственные.

Ни в одной отрасли государство не умеет продавать.

Государство, как собака на сене, никак не хочет работать в рамках ГЧП, никак не хочет запустить в агронауку частные инвестиции и пытается все регулировать и держать в тисках. При этом, не открывая и государственное финансирование.

Элементарно, сейчас уже июнь, а половина дочек НАНОЦ еще ни тиына не получила из причитающегося госбюджета. Потому что МСХ и МНВО ведут между собой внутренние разборки, а Минфин еще не может определиться, чью сторону принять. Если, утрируя ситуацию, то получается так.

И всем глубоко безразлично, что

мы уже потеряли часть кадров уволившимися, что у нас задолженности по зарплатам и налогам, что мы провели весенне-полевые работы в долг...

Я уже не говорю о том, что

мы, как руководители, сознательно идем на нарушения, используя производственные средства на оплату тех статей, расходы на которые предусмотрены из бюджета.

Крошки с барского стола

- Одной из целей развития аграрной науки является обеспечение АПК современными инновационными технологиями. В связи с этим вопрос: как можно и нужно привлекать средства частных инвесторов в сфере АПК, чтобы придать импульс развитию аграрной науки?

- Чтобы обеспечить АПК инновационными технологиями, нужно дать доступ самой агронауке к современным мировым технологиям. Укомплектовать ее соответствующей техникой и оборудованием. Для этого надо дать не только финансирование, но и отменить процедуры госзакупок, либо создать особые условия госзакупа, где в приоритете стояла бы не дешевизна и всеобщий доступ к конкурсу, а необходимость и качество, и возможность выбора конкретного производителя. Возможность приобретения напрямую у зарубежника, как это могут позволить себе частники. Возможность привлечения зарубежных ученых и специалистов в наши научные организации, без всяких препон от Минтруда и МВД, как это могут делать частники.

Что касается участия агробизнеса в агронауке - тут корневое слово «бизнес». Зачем бизнесмену нужны посредники в виде отечественной агронауки, если он за свои деньги имеет доступ к мировым достижениям? В чем его интерес? В чувстве патриотизма? Оно сейчас у всех где-то там, глубоко. И в первую очередь очень глубоко у правительства. Мы это видим во всех отраслях экономики. В первую очередь в неспособности правительства защитить наши экономические границы. Бизнес должен иметь осязаемый интерес для участия в развитии агронауки. Да-да,

не агронаука должна сегодня развивать бизнес в АПК, а бизнес должен сегодня развивать казахстанскую агронауку, как социальную нагрузку.

И за это получать определенный преференции от государства. Будь то субсидии на применение отечественных разработок, будь то налоговые льготы, или снижение экспортных квот или другие виды экономического стимулирования. Тогда бизнес будет заинтересован в сотрудничестве с наукой.

Что касается вопроса по финансированию государством агронауки - сейчас нет никакого финансирования. Есть смахивание крошек с барского стола. Все наши расчеты и запросы уже в первой инстанции урезаются как минимум на 30%. Далее идет долгий этап выбивания и обивания порогов, затем распределение по траншам и годам выделенных денег. После - выбивание каждого годового транша. А потом, как итог - недостижение целей, потому что планируемые деньги изначально были урезаны. В итоге по госзукупу мы приобрели не то, что хотели, а за 3 года долевого финансирования инфляция уничтожит стоимость последних траншей.

30-летний эксперимент над учеными

- Какие наиболее весомые достижения науки в сфере АПК за последние 30 лет Вы бы выделили?

- К сожалению, как выдающиеся достижения отечественной агронауки за последние 30 лет, я не могу ничего назвать. Есть, конечно, отечественные выведенные сорта и породы, но они только приближают и на уровне зарубежных, а если и в чем-то их превосходят, то в весьма узком сегменте или географии. И речь не идет об экспортном потенциале.

Наша страна 30 лет ставила социальный эксперимент над системой образования и науки, и едва ли этот эксперимент можно назвать успешным. Если в 90-е годы все страны постсоветского пространства претерпели провал кадрового обеспечения науки, потенциала, когда молодые аспиранты и кандидаты наук, доценты и выпускники с отличием уходили в челноки, чтобы как-то прокормить свою семью, то в Казахстане эти 90-е продолжаются до сих пор. Я могу это сказать на своем примере.

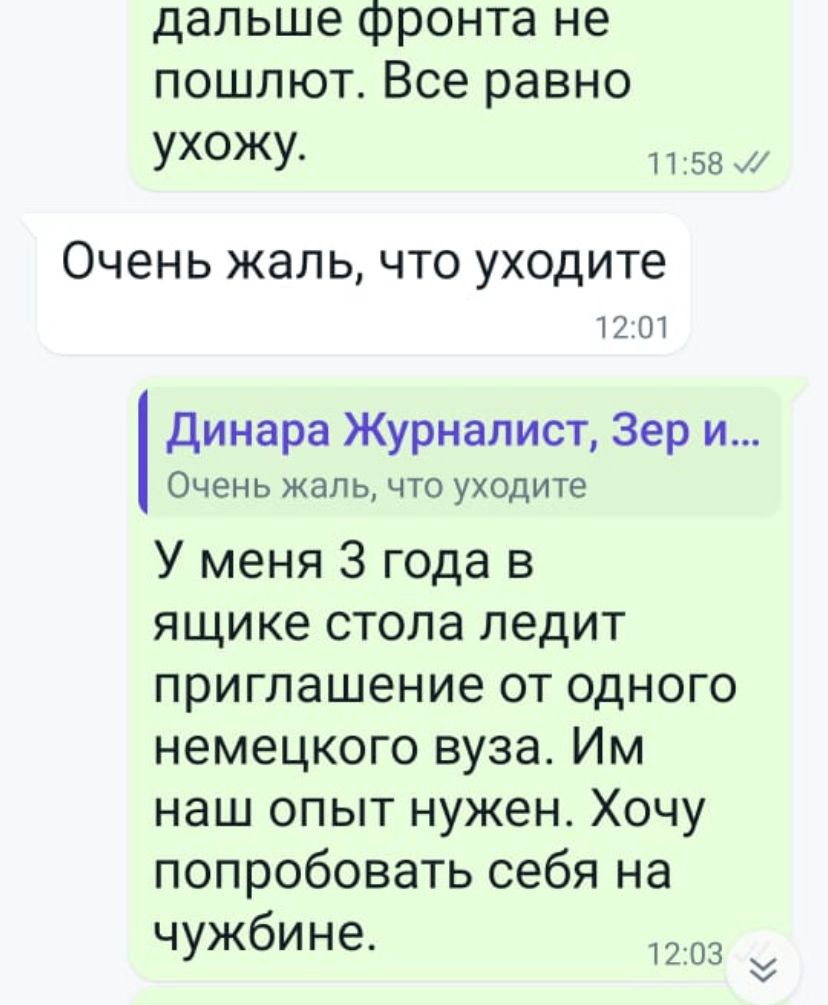

Я кандидат технических наук, профессор, за шесть лет работы в системе нашей агронауки абсолютно деградировал как ученый. Я это понимаю, аналитическое мышление у меня еще сохранилось (улыбается). Благодаря постоянному стрессу в борьбе за выживание вверенных мне организаций, за выживание своего коллектива, в достижении, в первую очередь, экономических показателей для своего учредителя - НАНОЦ, я стал классным кризис-менеджером, которого не убьешь, который все равно выкрутится и выживет. Благодаря бесконечным проверкам из аудитов НАНОЦ, МСХ, Счетного комитета, Департаментов госдоходов и еще всяких разных департаментов, а сейчас у меня еще и прокуратура сидит - я стал неплохим финансистом и юристом в одном лице, но ученый во мне уснул. И, похоже, надолго. Я в этом году после отпуска и ближе к осени собираюсь покинуть свой пост, так что, если вашим читателям нужен неплохой менеджер, я открыт для предложений (смеется).

- Что из новых технологий сегодня используется в сельскохозяйственной науке?

- Мы живем в эпоху открытых информационных пространств, поэтому наши аграрии сейчас могут применять все, что позволяет их карман. Что касается наших научных учреждений -

мы не можем позволить себе в полной мере применить даже собственные разработки.

Потому что в стоимость разработки научного достижения никогда не закладываются средства на мелкосерийное опытное производство. Это идет по другому ведомству.

- Как бы Вы оценили деятельность Национального аграрного научно-образовательного центра на сегодняшний день?

- Только негативно. Я перешел на полевую работу в агронауке именно с должности директора Департамента образования НАНОЦ. И нас в НАНОЦ уже тогда было всего 5-7 работающих лошадок. Остальные должности всегда были укомплектованы «чьими-то близкими родственниками», за которых мы всегда делаем всю работу.

Причем принцип наличия опыта работы на земле, наличия ученых степеней или хотя бы аграрного образования никогда для них не имел значения. Волшебный подход «прошел по конкурсу» вовсе не означает подходить по квалификационному требованию. Вкусные зарплаты всегда привлекают разного рода хищников.

За 8 лет существования этой организации она в копирку повторила все ошибки своего предшественника - АО «КазАгроИннновации»,

и сегодня стоит на пороге своей ликвидации.

Смена девяти руководителей за восемь лет, учитывая наши национальные тенденции перемещаться везде со своим окружением, ни одна организация не выдержит. Я намеренно опускаю слово «команда», потому что она подразумевает единомышленников, старающихся помочь своему лидеру.

Сейчас команда - это стадо нахлебников и подхалимов, призванных не решать задачи организации, а создавать комфорт исключительно руководителю.

Не все, конечно, руководители НАНОЦ были такими, были и те, кто правильно понимал уставные задачи НАНОЦ… Но таких очень быстро убирали или они сами уходили, чтобы не опорочить свое имя ученого. Если честно, каких-то положительных эмоции, связанных с НАНОЦ, у меня не осталось.

Павлодарские «девушки»

- Байжан Нурбаевич, давайте отдельно остановимся на сегменте развития семеноводства. Какая работа проводится Павлодарской СХОС в данном направлении, какие достижения имеются в настоящее время?

- Ну если об этом - то назло всем у нас есть чем похвастаться (улыбается). Мы, конечно, не Карабалыкская СХОС, но у нас уже есть новые сорта

пшеницы «Анель-16» и «Людмила».

Это засухоустойчивые и высокоурожайные сорта, которые прекрасно себя проявили в стрессовых условиях. В чуть более благоприятных условиях, как например в Костанае или в Северном Казахстане, эти сорта по-настоящему раскрывают свой потенциал.

Но, к сожалению, на своих двух тыс. гектарах пашни у меня нет возможности их тиражировать, поэтому эту задачу по договору реализует Карабалыкская СХОС. У себя мы оставим только питомники.

Наши сорта, созданные ранее, «Галичанка», «Победа» также уже начали представлять интерес для наших агроформирований. Это совместные авторские права с ТОО «Галицкое» и ТОО «Победа», которые давно и успешно сотрудничают с нами, за что отдельно хочу выразить огромную благодарность их руководителям.

Своей ценностью, актуальностью не уступают и «Павлодарская юбилейная», и «Кондитерская яровая». Они стабильно держат свой сегмент рынка и имеют своих приверженцев. Эти сорта характеризуются тем, что

с ними в любых условиях, в любую засуху можно выйти на минимальную точку безубыточности в 7-10 ц/га.

Это, как саперная лопатка в рукопашном бою - последний шанс остаться в живых. Конкретно нашу станцию от разорения пока спасают эти сорта, за что огромная благодарность их авторам, селекционерам.

- Как на практике работает механизм прогнозирования и планирования в системе семеноводства?

- На практике это работает «как и на что сможем закупить ГСМ, запчасти и агрохимию» - как укомплектовались, так и вышли на посевную (шутка)… На самом деле мы фиксируем очень быстрое изменение климата. В нашем регионе я наблюдаю сейчас не столько смещение сроков высева, а сколько сокращение сроков. Переход к сухой и высокотемпературной погоде стал очень быстрым, иногда семена не успевают дать всходы и лежат прожаренные в почве до дождей в конце июня.

В этих условиях важное значение приобретают такие факторы, как:

- ночной посев по приборам,

- глубина заделки семян,

- предпосевная подготовка (пробуждение, прогрев и активация через протравку и прогревание),

- условия бережного и нетравматичного хранения,

- высева семян.

Многое зависит он персональной квалификации полевых работников - исполнителей. Полевой агроном и оператор посевного комплекса - это главные лица, от квалификации которых сегодня зависит результат на поле «битвы за урожай». И их роль никак не меньше ученых в лаборатории.

Долгий путь к агронауке

- Байжан Нурбаевич, какие меры принимаются для решения проблемы истощения почвы?

- Честно? На сегодня - никаких. Крепкие хозяйства восполняют потери почвы на уровне гарантированного урожая, а более слабые - не предпринимают никаких. Причин много: от социальных (нет наследников у папы, желающих заниматься агробизнесом, чтобы передать хозяйство) до законодательных (нет института частной собственности на земли СХ).

Я не буду говорить про дороговизну и дефицит удобрений, а также про отсутствие в Казахстане производства технологически высоких продуктов. Нет госконтроля к способам почвообработки. У нас в высоко эрозийных регионах все еще можно наблюдать отвальную вспашку.

Опыт «поднятой целины» нас ничему не научил, и мы продолжаем свои «пыльные бури в пустыне».

Поэтому пока мы имеем просто уничтожение посевных площадей, их засоление и опустынивание. Благо, территория большая.

Наш институт в советской время был создан как НИИ по почвозащитным технологиям и антиэрозийным мероприятиям. Поэтому размещен в локации с самым жестким климатом: температуры от - 45 до + 45, средний бонитет 9, постоянный ветер минимум 10 м/с поочередно в трех розах, каштановые почвы легкого механического состава, годовая норма осадков в последние годы не превышает 200 мм, с выпадением в основном в осенне-зимний период. Но так как станция брошена на выживание, поэтому мы переквалифицировались на семеноводство и селекцию засухоустойчивых культур, чтобы что-то продавать. Почвозащитные технологии сегодня у агробизнесменов спросом не пользуются.

- Какой главный вызов сегодня стоит перед отечественной аграрной наукой?

- Главный вызов аграрной науки Казахстана я вижу лишь в том, чтобы Правительство этой страны осознало, что они тоже граждане этой страны. И если они не будут кормить свою науку, то граждане этой страны всю жизнь будут кормить чужую науку. Не обязательно иметь передовую и прорывную науку, как любят нам ставить задачи в руководстве.

Достаточно иметь мобильную, актуальную и адаптивную науку по китайскому принципу.

Пришел - увидел - скопировал - улучшил и адаптировал. Это не так затратно и позволяет сохранять независимость и продбезопасность. И не так дорого. Не надо нам Силиконовых долин, нам нужен пул специалистов и ученых, инженеров, которые могут просто обеспечить передовой трансферт. Это не так дорого. Нам бы дожить до времен, когда нефть закончится, и всю степь застроят, а там, глядишь, очередь и до агронауки дойдет.

PS

Беседовал ЗМ

Актуальные предложения торговой площадки

- Куплю: гречиха, без класса, со склада, объем - любой 4 ноября 2025 г. 14:48

- Куплю: подсолнечник, без класса, со склада, объем - любой 4 ноября 2025 г. 14:46

- Куплю: лен, без класса, со склада, объем - любой 4 ноября 2025 г. 14:45

- Куплю: пшеница, 5 класс, со склада, объем - любой 4 ноября 2025 г. 14:43

- Куплю: пшеница, 4 класс, со склада, объем - любой 4 ноября 2025 г. 14:15

- Перейти к торгам